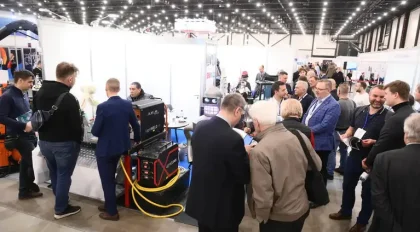

На РМЭФ-2025 представили передовые решения и ноу-хау для энергетической отрасли.

Современные газотурбинные двигатели, кабели, аккумуляторы, измерительные приборы и приборы учета, IT-решения, вездеходный транспорт и услуги по сертификации можно было увидеть на Международной выставке «Энергетика и электротехника – 2025», организованной в рамках Форума.

АО «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР) представило на стенде программные продукты собственной разработки. Посетители смогли оценить IT-решение для цифровой трансформации ресурсоснабжающих предприятий – «Цифровоересурсоснабжение». Оно позволяет снизить потери и аварийность за счёт интеллектуального анализа данных, оперативно выявлять и устранять нештатныеситуации. Кроме того, можно было познакомиться с уникальной инфраструктурной IOT-платформой, которая в числе первых получила аттестацию для функционированияна объектах критической информационной инфраструктуры. Что примечательно, она способна на моделирование (то есть копирование функций одной вычислительнойсистемы в другую) работы по проприетарным протоколам для закрытых датчиков узлов учета из недружественных стран.

«Совсем недавно представленная у нас платформа «Цифровое ресурсоснабжение» победила в национальной премии «Цифровые вершины» и заняла первое место в номинации «Лучшее IT-решение для энергетики». Также мы показываем независимую импортозамещенную SCADA-систему, инфраструктурную IOT-платформу», – комментирует директор проектного офиса «Цифровое ресурсоснабжение» РИР Дмитрий Крашенинников. По его словам, с помощью программного продукта можно управлять как котельной, так и ТЭЦ, применяя систему аналитики из платформы «Цифровое ресурсоснабжение». Опыт внедрения этих продуктов позволяет сэкономить значительные денежные ресурсы.

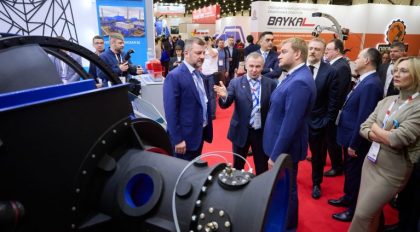

Московский производитель компрессорного и энергетического оборудования «ИНГК», располагающий двумя производственными площадками в Перми, привез на выставку образец газотурбинного двигателя радиального типа мощностью 2 МВт. «Образец, выставленный на стенде ИНГК, представляет собой реальную турбину, которую возможно использовать в качестве привода турбогенератора для выработки электроэнергии на удаленных территориях, где нет другого источника энергии кроме природного или попутного нефтяного газа. Комплекс ГТЭА-200] называется «Иртыш», а привод – ГТД АА 2000. Вес турбины составляет 2,5 тонны, частота вращения – 25 тысяч оборотов. В составе ГТД АА-2000 используются специальные подшипники с углепластиком вместо стандартного баббита – для обеспечения безопасной эксплуатации. ГТД АА-2000 – полностью отечественная разработка, все элементы конструкции изготовлены в России. Единственное, что в первой турбине импортного, это поковка из спецстали рабочего колеса ротора турбины. Наша металлургия сейчас сильно загружена, и предприятия готовы работать пока по не очень приемлемым для нас срокам», – рассказал представитель компании ИНГК на стенде. «Но для промышленных серийных образцов турбины поковка будет российского производства и таким образом будет достигнута стопроцентная локализация изготовления ГТД АА-2000 в РФ. ГТД АА-2000 может также эксплуатироваться в составе мобильных газоперекачивающих агрегатов с центробежным компрессором соответствующей мощности».

АО НИЦ «Инкомсистем» – производитель из Казани, создающий автоматизированные системы управления и контроллерного оборудования как альтернативу продуктам иностранных гигантов вроде Siemens. «Шкаф управления мы полностью производим, собираем, поставляем, можем управлять любым процессом на основе отечественного ПО. Такой шкаф применяется в нефтегазе, химии, помогает контролировать параметры деятельности оборудования. Все показатели выводятся на монитор, и оператор благодаря этому может принимать решения», – рассказали представители компании.

Красноярский амфибийный завод «Север» впечатлил посетителей машинами, в том числе аэролодкой «Север 650К», своей топовой моделью. Ее задействуют МЧС в Ленобласти, Москве и более чем полутора десятках других регионов РФ. «У флагманской модели грузоподъемность 1,5 тонны, пассажировместимость восемь человек. Эта модель представлена здесь с двигателем Chevrolet LS3 на 430 л.с. Наша техника называется амфибийной, потому что она всесезонная, предназначена для работы в труднодоступных местах. Лодка идет по льду, по болотам, по открытой воде, то есть в любых акваториях и по самому мелководью. Это собственная разработка, у нас собственное производство полного цикла, есть свое конструкторское бюро», – объяснил представитель предприятия.

Конструкция аэролодки – предмет особой гордости. Цельносварной алюминиевый корпус в форме чайки, у силовой задней установки для лучшей управляемости занижен центр тяжести. Также в этом списке редуктор шестого поколения собственного производства, карбоновый винт производства авиазавода в Казани, пятислойный износостойкий полиуретан и другие элементы.

С неменьшей гордостью и любовью представитель завода рассказал и о снегоболотоходе «Пикап-Макс». Модель прошла 10 тыс. километров: «Вышла с завода и дошла до Чукотки». Полярная ночь, всё по зимнику, по тотальному бездорожью в минус 60, только по навигации. Для шести шин размером 1600 х 650мм предприятие применяет карьерное, а не сельхозсырье для лучшего сцепления. С двигателем мощностью 152 л.с. и механической коробкой передач «Пикап-Макс» может перевозить по самым труднодоступным местам до 2 тонн груза.

АО «НПП «Радар ММС» продемонстрировало плод своего сотрудничества с компанией «ПО Прибор» – разъединитель для высоковольтных линий с интеллектуальными модулями мониторинга «Сенсор-ВЛ». Устройство позволяет наблюдать за состоянием высоковольтной линии и контролировать технику с помощью программной платформы SmartUnity. Принципиально новым экспонатом представитель стенда также назвал прибор-сенсор МКЛ, который позволяет проводить мониторинг кабельных линий 6–20 КВ. Его применение позволяет сократить время поиска места аварии и ускорить восстановление электроснабжения в разветвленных кабельных сетях. Отличается он простотой монтажа за счет использования неинвазивных датчиков тока – катушек Роговского. Традиционно посетители выставки могли познакомиться с беспилотными системами «Радар ММС».

На стенде ООО «ПромМаш Тест», чей многофункциональный испытательный центр является крупнейшим на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и включает 35 прекрасно оснащенных лабораторий, посетители могут узнать всё о сертификации, контрольных и исследовательских испытаниях самого широкого спектра продукции. «Мы испытываем трубопроводную арматуру, электрооборудование, строительные конструкции и многое другое. Оказываем услуги в сфере проектирования, метеорологии, охраны труда, промышленной безопасности. У нас можно получить широчайший спектр услуг в режиме одного окна на этапах проектирования или поставки оборудования, стройки или ввода в эксплуатацию», – отметил сотрудник компании Дмитрий Ружененко.

Компания «ПрофКиП» дала возможность познакомиться с широким ассортиментом измерительных приборов, которые внесены в Госреестр средств измерений. Среди экспонатов – лабораторные высокоточные вольтметры и киловольтметры серий «ПрофКиП С500» и «ПрофКиП С502». Представлена и новая пробивная установка модели УКУ-21, которая предназначена для испытания кабеля на пробой изоляции. Самым «дорогостоящим» устройством из выставленных в компании назвали мера-имитатор «ПрофКиП Р40116», назначение которого в воспроизведении электрического сопротивления постоянному току. «Он состоит из последовательно соединенных равнономинальных прецизионных резисторов, установленных в каждой декаде (их у модели 9). Диапазон воспроизведения сопротивления в омах составляет от 1*104 до 1*1012», – рассказал представитель компании.

АО «ПИК ПРОГРЕСС» более 30 лет специализируется на системах телемеханики, системах учета энергоресурсов и автоматизированных системах управления технологическими процессами. На стенде были представлены контроллеры, шкафы и программное обеспечение. Среди новинок – программное обеспечение «Интеграл-325» для промышленных предприятий и энергетики, входящее в реестр российского ПО. «Интеграл-325» предоставляет данные по учёту всех энергоресурсов (электроэнергия, газ, вода, тепло, стоки) в единой системе, а также решает вопросы сбора, долгосрочного хранения и анализа технологических параметров всей производственной цепочки, обеспечивая единый формат хранения технологической информации со всего парка измерителей и регистраторов. Представитель компании с особой гордостью показал контроллеры серии RTU-325, разработанные и полностью произведенные на предприятии «от платы и софта», а также проектно-компонуемые шкафы учета и телемеханики. Продукция предприятия успешно заменяет европейские аналоги и работает не только в России, но и на всем постсоветском пространстве.

Широкую линейку кабелей разного назначения представило ООО НПП «Спецкабель». На стенде компании было около 70 различных образцов кабелей для разных сфер промышленности. Все они произведены в России. В числе новшеств – гибкий кабель «Склон», который используется на разных производствах и объектах. «Ценность этого кабеля в том, что он в 4 раза превышает характеристики гибких кабелей от зарубежных конкурентов. Секрет в количестве изгибов, что дает надежность и больший срок эксплуатации», – объяснили на стенде. Классические образцы – кабели категорий 5Е и 7А со стандартной витой парой.

АО «НИИ ОЭП» представило на экспозиции РМЭФ-2025 линейку приборов для контроля технического состояния и диагностики промышленного оборудования: тахометр электронный цифровой ТСП, два типа виброметров, многофункциональный измерительный комплекс КИС и пр. Для демонстрации работы приборов на площадке был установлен небольшой имитационный стенд. Своевременная диагностика промышленного оборудования позволяет снизить количество аварий и отказов механизмов на объектах. Приборы обеспечивают измерение и анализ параметров вибрации, частот вращения валов, выполнение динамической балансировки роторов в собственных опорах. Они востребованы во многих отраслях промышленности, особенно в энергетике: на атомных и тепловых электростанциях. АО «НИИ ОЭП» занимается разработкой приборов контроля технического состояния и диагностики промышленного оборудования более 30 лет.

Компания «Парус электро» привезла на выставку линейку гелевых свинцово-кислотных аккумуляторов разного размера и мощности, в том числе аккумуляторную батарею на 12 Вт и 100 А·ч, аккумуляторную батарею на 105 А·ч, аккумуляторную батарею на 9 А·ч и аккумуляторную батарею на 55 А·ч. Кроме того, «Парус электро» представила источник бесперебойного питания, которые защищают электрооборудование от различных перебоев в системе электроснабжения.

АО «РАДИУС Автоматика», российский разработчик и производитель комплекса оборудования релейной защиты и автоматики 6-220 кВ, представила на выставке свои новейшие разработки УРЗА. Сотрудники компании продемонстрировали новое компактное устройство «Сириус-2-Л-П» для подстанций на переменном оперативном токе, включающее встроенную подпитку от аварийного тока и реле дешунтирования. На передней панели расположен разъем USB Type-A для сохранения файлов конфигурации и осциллограмм на флеш-накопитель напрямую с устройства. Среди экспонатов была также представлена обновленная линейка классической серии «Сириус» и устройство для быстродействующего автоматического ввода резерва «Сириус-БАВР». Кроме того, на стенде были продемонстрированы варианты замены устройств РЗА зарубежных производителей на устройства РЗА «Сириус»: «Сириус-2МЛ-02» с комплектом адаптации адаптеров «PIN2PIN» и «Сириус-2-Л-К» с комплектом адаптации в виде переходной панели.

Российский импортер китайского оборудования компания «РАЙВ-ИМПОРТ» представила на выставке новейшие системы резервного питания COWAY, JIEYO и NOVCELL для загородных домов, коммерческих объектов и промышленных предприятий. Посетителям и участникам РМЭФ-2025 были также продемонстрированы уникальные мобильные портативные электростанции китайского производителя JIEYO мощностью от 1.2 до 5 кВт, имеющие широкое применения в быту и для коммерческих целей. Их можно использовать в дальних поездках, путешествиях, отдыхе на природе, в рамках корпоративных мероприятий, а также в передвижных лабораториях.